Österreichischer Prachtbecherling – April 2025

Österreichischer Prachtbecherling

Sarcoscypha austriaca

austriaca =: österreichisch

Englisch: scarlet elfcup

Allgemeines

Der Österreichische Prachtbecherling ist auf am Boden liegenden Laubholzästen zu finden. Er zählt, wie andere Becherlinge auch, zu den Schlauchpilzen und seine Fruchtschicht liegt im Inneren des Bechers.

Vorkommen

- Nach der Schneeschmelze, Januar bis April

- An krautigen Stellen neben Bachläufen

- Auf herumliegenden Laubholzästen, häufig auf Grauerle, Weide, Bergahorn, Robinie und Esche.

- Folgezersetzer (Weißfäuleauslöser)

Typische Erkennungsmerkmale

- Becherförmig bis Kelchförmig

- Innenseite (Fruchtschicht) leuchtend rot

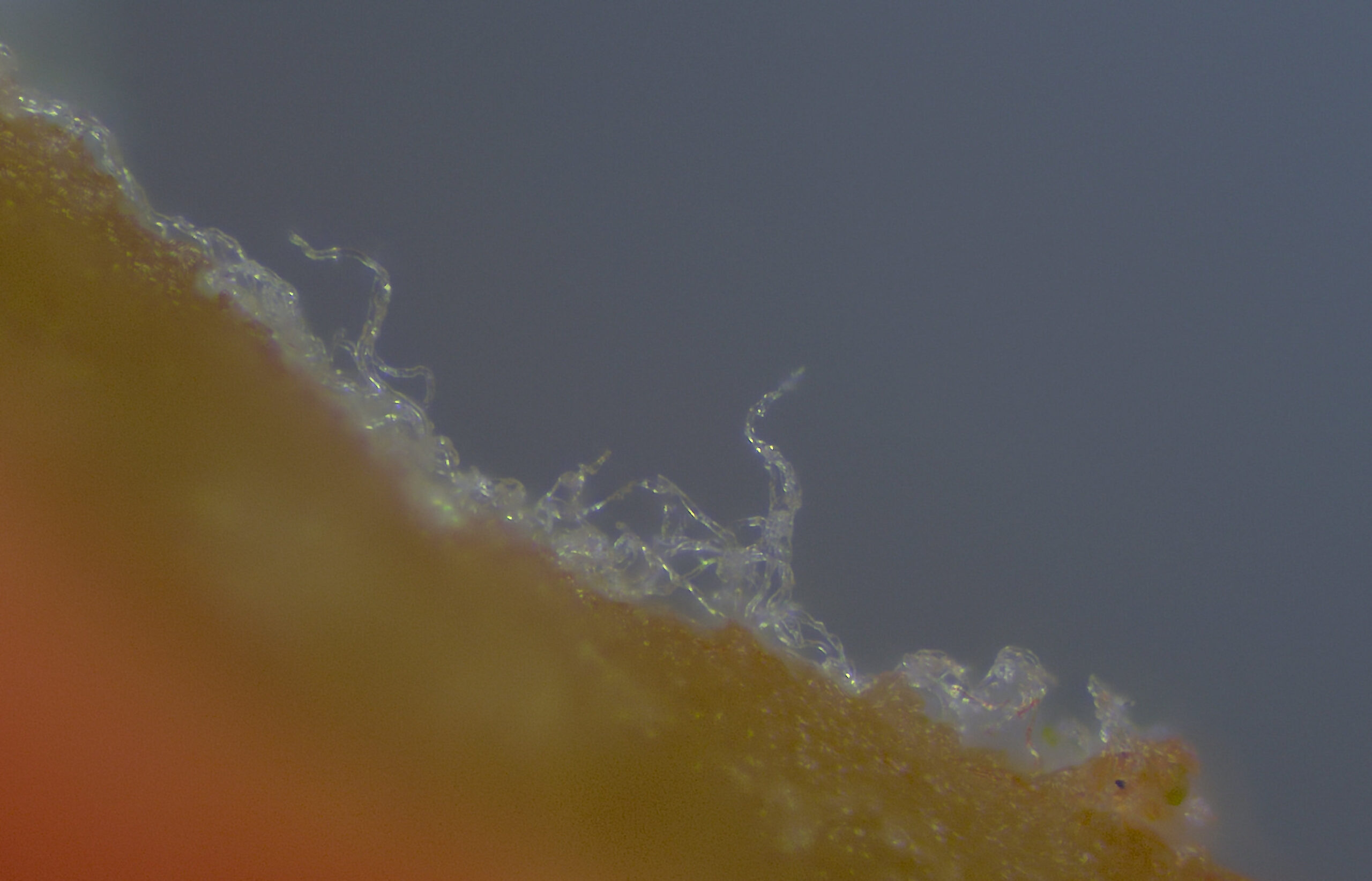

- Außenseite heller und filzig

Foto: Silvia Bosch

Makroskopische Merkmale

Fruchtkörper: 1-6 cm groß, Kelch oder Schüsselförmig, Innenseite (Fruchtschicht) leuchtend scharlachrot, Außenseite filzig, haarig, rosa, orange bis weiß, je nach Feuchtigkeit. Etwas runzelig.

Stiel: meist vorhanden, 2- 4 cm lang, hell wie Außenseite.

Fleisch: wachsartig, brüchig, dünn

Geruch: unbedeutend

Sporen: farblos

Fotos: Silvia Bosch

Mikroskopische Merkmale

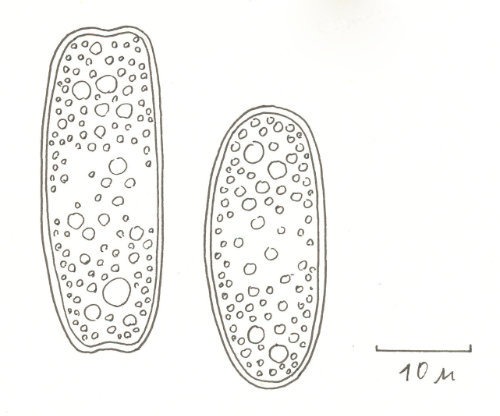

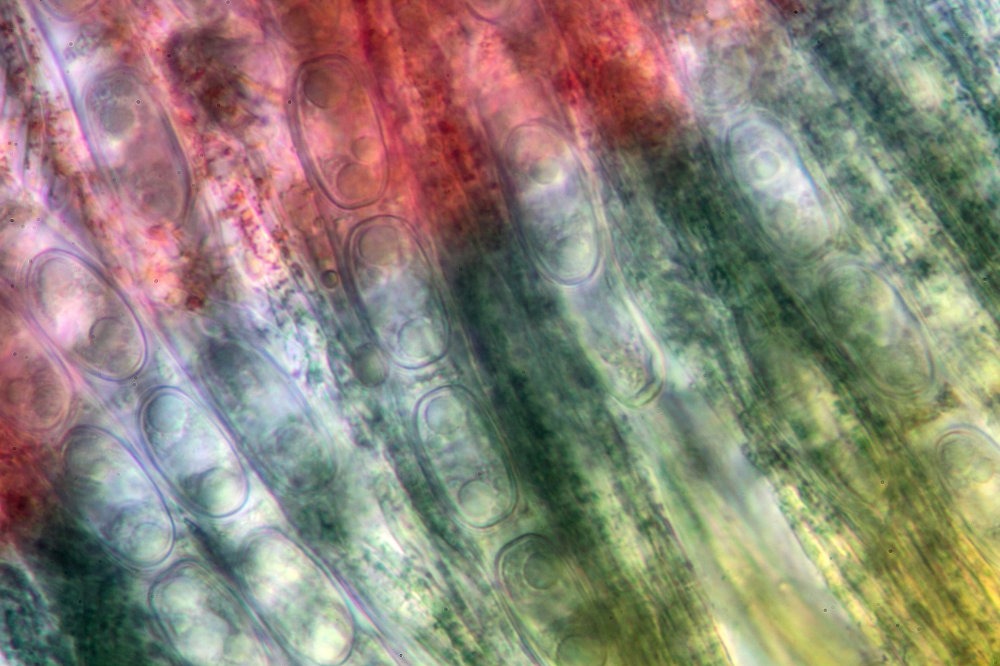

Sporen 26-40 x 12-15µ, langelliptisch, zylindrisch, an den Polen eingedellt, teilw. mit Schleimkappen an den Polen. Lebende reife Sporen enthalten immer zahlreiche winzigen Tropfen (1,5 – 3 µ).

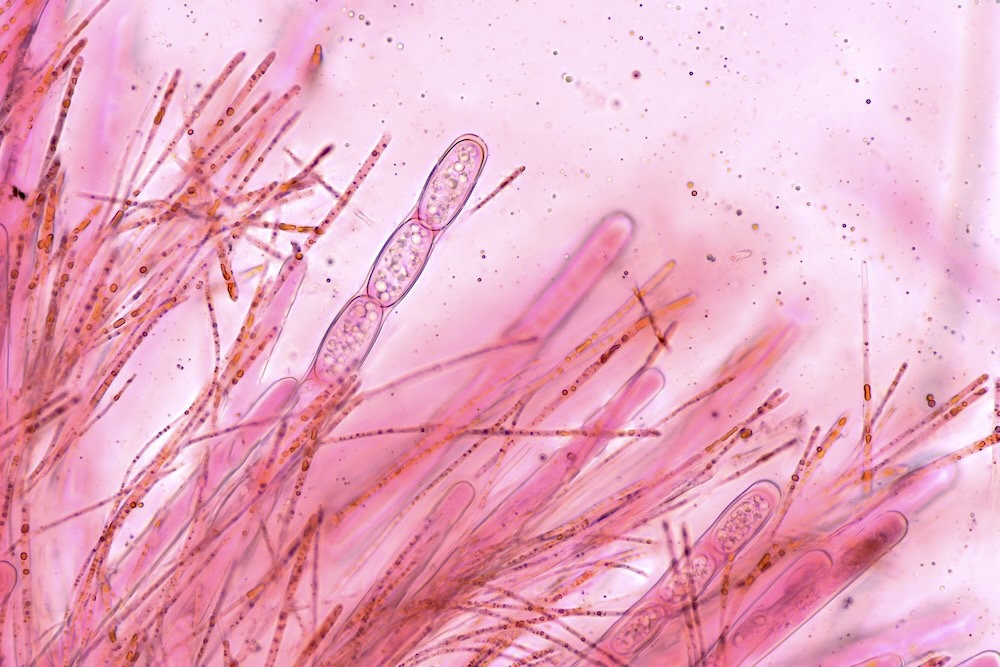

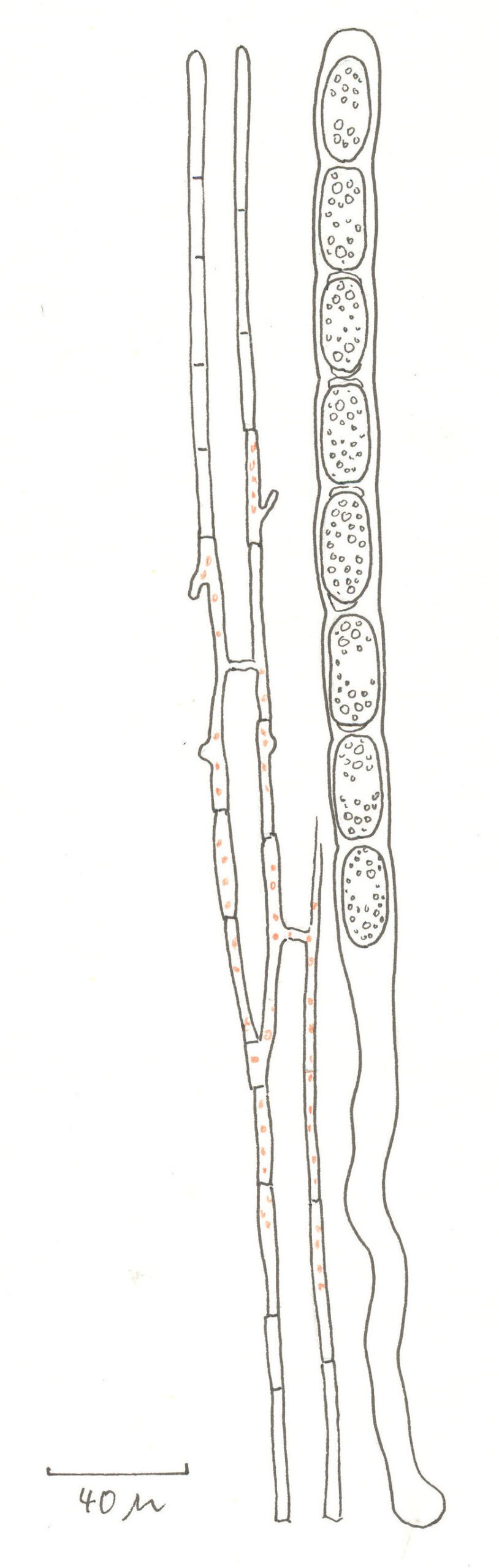

Asci: inamyloid

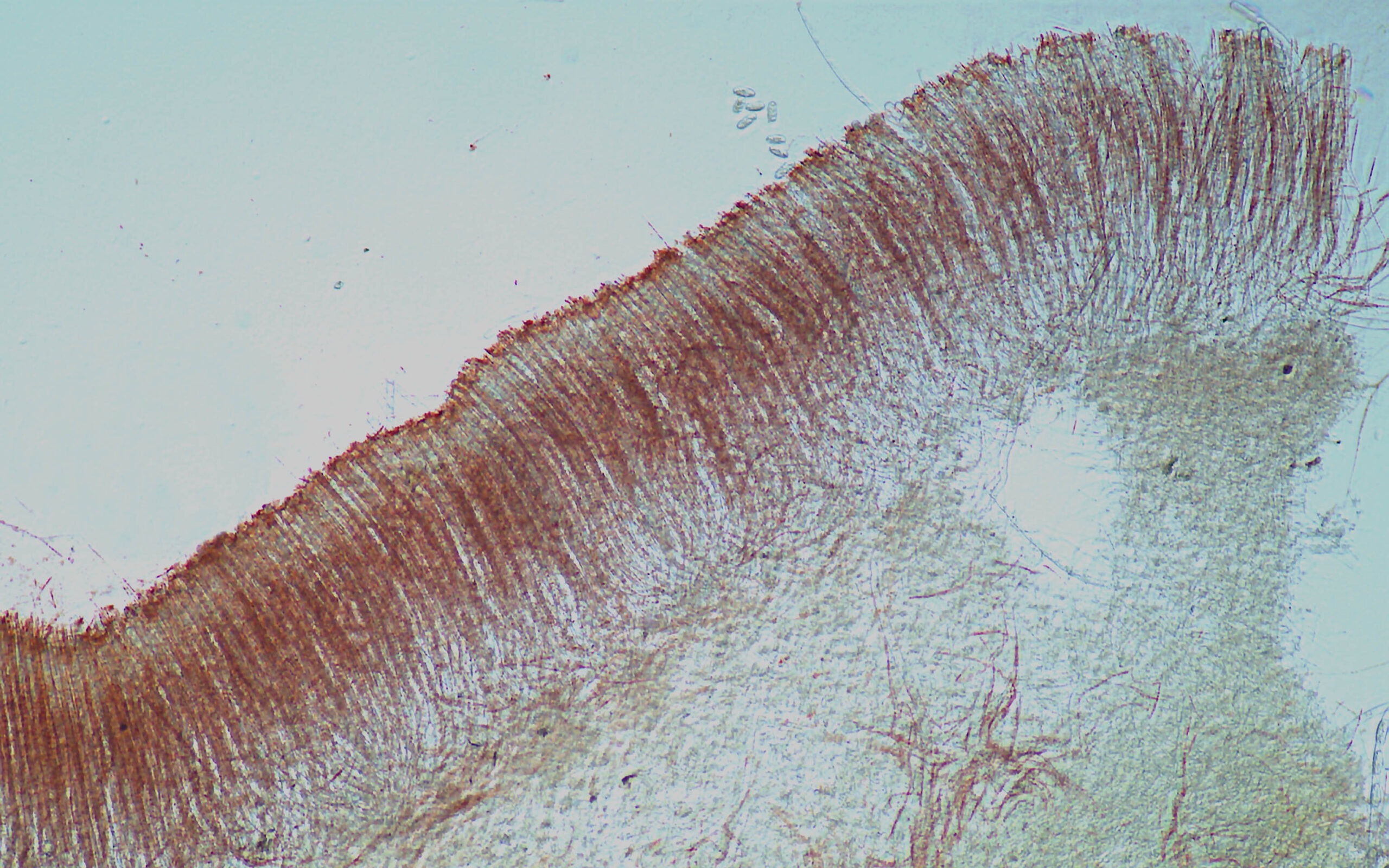

Paraphysen: schmal filiform, in deren roten Tröpfchen befinden sich Carotinoide. Diese reagieren mit Melzer und werden dunkelgrün.

Sporen – Foto: Volker Draxler

Sporen – Zeichnung: Hanna Maser

Querschnitt durch das Hymenium (Fruchtschicht) – Foto: Volker Draxler

Asci & Paraphysen – Foto: Silvia Bosch

Asci und Paraphysen – Zeichnung: Hanna Maser

Keimverhalten der Ascosporen: Auf gängigen Agarmedien keimen die Ascosporen und bilden Keimschläuche, die ein reichhaltiges Myzel hervorbringen.

Verwertbarkeit

Kelchbecherlinge sind theoretisch essbar, schmecken aber nicht besonders gut. Sie sehen schön aus, sollten aber wegen ihrer Seltenheit an Ort und Stelle gelassen werden.

Verwechslungen

Der Scharlachroter Kelchbecherling (S.coccinea) an Buche und der Linden-Kelchbecherling (S. jurana) an Linde sehen makroskopisch dem hier beschriebenen Österreichischen Kelchbecherling sehr ähnlich. Sie können nur mikroskopisch sicher unterschieden werden.

(siehe auch Pilz des Monats März 2011 https://www.pilzfreun.de/2011/03/kelchbecherlinge-marz-2011/ )

Verfärbung mit Baralscher Lösung – der rote Farbstoff in den Paraphysen wird grün, Foto: Claudia Görke

PDF Download

Sie können über den Button PDF den Inhalt dieser Seite gerne herunterladen.

Weiterführende Links und Literatur:

Pilze aus der DDR – Mykologisches Mitteilungsblatt

Taxonomische und ökologische Studien über Sarcoscypha coccinea agg.,Zinnoberrote Kelchbecherlinge. (Kurzfassung)- H. 0. BARAL

Pilz-Vorstellung BUND Ortsgruppe Mittleres Kinzigtal